長岡京市立図書館の棚から

長岡京図書館で借りた本から、これは!と思うものを選んで紹介しています。『女には向かない職業』

|

『女には向かない職業』 P・D・ジェイムズ著 1972年 原題:An Unsuitable Job for a Woman 翻訳:小泉喜美子 早川書房 〈長岡京市立図書館の閉架図書の棚から〉 女私立探偵ものです。若い。22歳。僕の知る限り、独立した私立探偵の女性としては最も若い。男性を含めても、最も若いんじゃないかと思う。 若いということは気持ちがまっすぐということ。世慣れてくるとこうもいかなくなるだろうけど、実直なヒロインのコーデリア・グレイが小狡く立ち回るようになることは想像しにくい。 独り立ちしての最初の依頼が、「息子の自殺の動機を調べてほしい」というもの。コーデリアは、時には失敗もしつつ、背景の全容を解明する。自殺などではなかった。事情により、表沙汰にならないよう、彼女は事件を封印する。そのことで警察に厳しく追及されるが、秘密を守り通す。 コーデリアは、アダム・ダルグリッシュ警視(P・D・ジェイムズの小説のレギュラー人物)による厳しい尋問を受ける。尋問が終了した瞬間、この物語全体で一貫して冷静な態度を保ち続けていたコーデリアが、ダルグリッシュに対して怒りをぶちまける。泣きながらも堰を切ったように責め立てる姿に心打たれた。 P・D・ジェイムズの小説の中で、『女には向かない職業』は別格のような位置を占めているように思う。数少ない女性主人公ものというだけでなく、ヴィヴィッドに心に迫ってくるものがある。これを最高傑作とすべきかどうかは、なんとも言えないが。 船越聡 2020.2.26 |

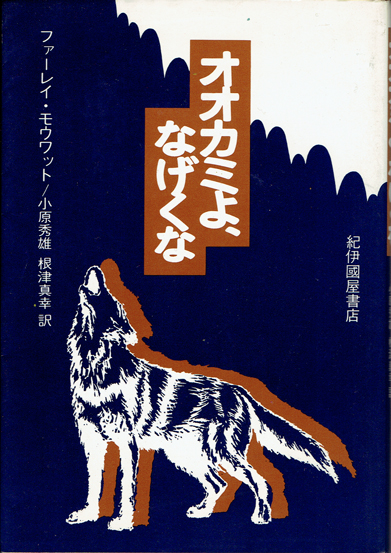

『オオカミよ、なげくな』

|

『オオカミよ、なげくな』 ファーレイ・モウワット著 1977年発行(原著書発行は1963年) 原題:Never Cry Wolf 翻訳:小原秀雄、根津真幸 紀伊国屋書店 〈長岡京市立図書館の保存図書の棚から〉 カナダ極北部のオオカミの生態を調査する。この本はそのドキュメントで、調査員は著者のファーレイ・モウワットです。 彼は長期間にわたり、オオカミ一家の目と鼻の先に陣取って観察を続けた。オオカミの生態を知れば知るほど、「オオカミ=恐ろしい生き物」という人類社会にしみついている固定観念が壊れていく。オオカミは人を襲う。家畜を殺す。野生動物を絶滅に追いやる。そうした思い込みが次々突き崩されていく。 カリブーが絶滅に瀕しているのはオオカミのせいではなく、人類の乱獲による。オオカミが狩りをするのは食べるため。なので必要以上には殺さない。人間は角を収集するだけのためでも大量に殺す。要するに野生動物絶滅の罪をオオカミになすりつけようとしてるだけの話。 読後、強い怒りがこの本から立ちのぼる。それは著者の怒りであり、読んだ僕の怒りでもあった。手前勝手な人間に対する怒りだ。この本は古いが、現状でもなんら変わるところがない。オオカミは恐ろしい生き物なのだという認識はなかなか変えられない。 書名と同じタイトルで映画化されている。日本公開時のタイトルも原題そのままで、『ネバー・クライ・ウルフ』。チャールズ・マーティン・スミスが筆者を演じている。 ディズニー制作のネイチャードラマの一作として作られたせいか、評判は芳しくない。現時点ではYouTubeに日本語字幕のないものを観ることができる。字幕がないのでなんとも言い難い。 『オオカミよ、なげくな』という書名。ブックデザイン。どちらもイマイチ。内容がいいだけに、しっかり売れるものにしてほしかった。 船越聡 2019.2.7  |

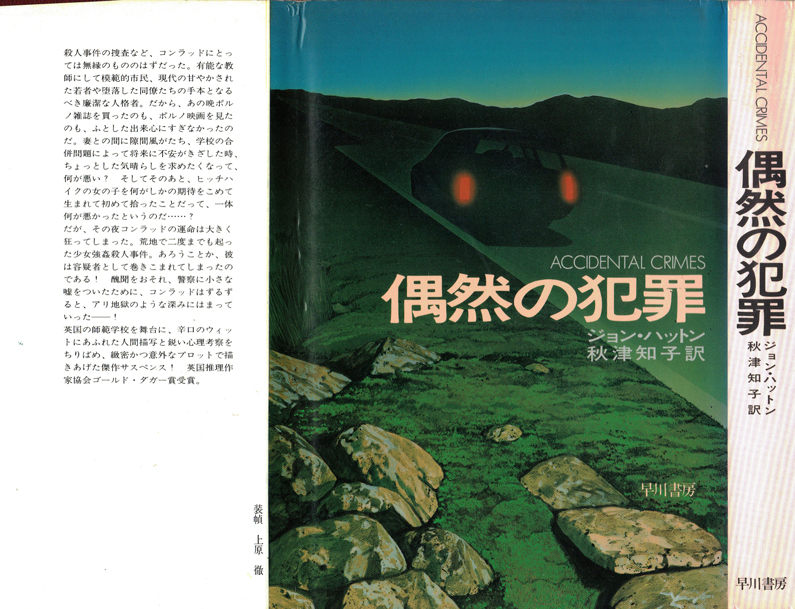

『偶然の犯罪』

|

『偶然の犯罪』 ジョン・ハットンJohn Hutton著 1983年 原題:Accidental Crimes 翻訳:秋津知子 早川書房 〈京都府立図書館の棚から〉 これは長岡京市立図書館にありませんでした。京都市中央図書館にもなかった。で、府立図書館を挙げておきます。読んだのは自分自身の蔵書ですが、光をあてるべき名作と信じるので、取り上げます。 Wikiで調べようと思ったけど、著者も小説も項目がない。英語のを見たが、著者項目はわずか2行。没年すら不明(1928年生まれなので、存命中とは考えにくい)。"Accidental Crimes"も項目なし。あまりにもひどすぎる。 小説の概略です。コンラッド・ニールドという師範学校教師が、連続殺人事件の容疑者として警察の取り調べを受ける。自分を高潔で、人格優れた人物と思い込んでいる、実に嫌な男です。こいつが物語の主人公。 取り調べの際に、ちょっと気まずいことについて口をつぐみ、小さい嘘をついたことから、転げる雪が雪だるまになるアニメのように、とんでもなく取り返しのつかない事態へと追い込まれていく。というのが大筋。 嫌な人間は主人公だけではない。登場する人物、全員。その中でゲスの極みと言えそうなのが主人公。そんな小説、読んで楽しくないでしょうと思われるかもしれない。けど、面白い。引き込まれていくんです。 主人公に思い入れなどできないはずなのに、どこかシンクロしてしまう部分がある。人物描写の巧みなところです。 ミステリーなのでネタばらしはできません。が、このエンディングのド派手な悲惨さは笑いを誘います。ここまで主人公を陥れてしまうと、哀れみを通り越して爽快感すらあります。 船越聡 2018.11.28  入手の困難な本です。表紙の画像を入れます。紹介文も入れます。

|

『サムライの子』

|

『サムライの子』 山中恒(やまなか・ひさし)著 1975年 講談社 〈長岡京市立図書館の閉架図書の棚から〉 映画版を(三度目でしたが)観て、再読したくなった。特異な立ち位置にある児童文学であると、再確認した。本は閉架に入り、映画はソフトが出ず、テレビ放映もされず。おかげでネット流出もなく。フィルム上映でしか映画を観る機会はありません。本だけでも読んでほしいものです。ちなみに、つのだじろうが描いた漫画版も秀作です。 物語は1950年代、小樽のバタヤ集団が住むバラック長屋を舞台にしている。バタヤとは廃品回収業者。くず拾いである。貧しき人々で、世間からは蔑まれている。このバタヤを小樽ではサムライと呼んだ。その呼び名の由来は不明。 ある時、サムライ部落の空き棟に、市内からかき集められた浮浪者が収容される。この浮浪者たちをサムライたちはノブシと呼んだ。世間からみればサムライもノブシも区別つかないが、サムライたちにとっては大違い。「あいつらは人間以下だ」と言って蔑む。いくらきれいごとを唱えようが、人間のいるところ、差別といじめは存在する。それがわからないで差別問題を論じても空しいと、山中恒は本の中で物語っている。 きれいごとに対する反感は、差別される子供に手を差し伸べようとする人たちが現実を見てひるむ場面を複数描いてることからも感じられる。彼らと違って自分の手で活路を見出そうと努力する主人公、田島ユミのほうがずっとたくましい。 船越聡 2014.6.1 |

『トムは真夜中の庭で』

|

『トムは真夜中の庭で』 フィリッパ・ピアスPhilippa Pearce著 1967年 原題:Tom's Midnight Garden 翻訳:高杉一郎 岩波書店(岩波少年文庫) 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 今さらながらの古典的名作です。普通なら取り上げることはないのですが、ふと気になった。この小説の仕掛けを誰一人として気づいてないんじゃないか。 ネット上の記述を拾った。ウィキペディアも見た。どれもタイムトラベルものだと誤解した上で書いている。この小説、時間移動はしていない。 著者のフィリパ・ピアスはすでに亡くなっている。生きている間にこの小説の解説をしなかったようだ。自作を語るなどという行為はつまらないことだ。そう思うのは当然。しかし世の誤解を解いておいてほしかった。 説明する必要上、ラストの展開にも言及します。これは未読の人向けではなく、既読の人向けに説明しています。 まずだいいちに、時間移動してることを示す描写はどこにもありません。時計が13時を打ち、トムが庭に出ると昼間とは違った世界がそこに見える。この時間帯はバーソロミュー夫人が夢を見ている時間です。懐かしい少女時代を夢見ているということは、ことさら書かれていなくてもわかるようになっています。 夢の中でバーソロミュー夫人は子供に戻り、庭に出てきたトムと初めて出会う。トムはバーソロミュー夫人の夢の中にまぎれこんでしまうのです。トムは現在のバーソロミュー夫人(姿は少女ハティですが)と出会ってるんです。1秒たりとも過去へタイムスリップしてません。過去へ行く必然性も描写もない。なぜそんな読み違えをするのかがわからない。 バーソロミュー夫人はハティと呼ばれた少女時代、トムと出会っていません。が、何度も夢の中で会ううちに、夢と記憶の混濁が多少発生してしまう。そして現実世界でトムに会い、驚き、感激します。 なぜ誰一人としてこういう読み方ができなかったんでしょう。だって、こう読むのがごく自然でしょう。不思議でなりません。 船越聡 2013.1.15 〔追記〕横着して読み返さずに書きました。読むと、過去へ移動した証拠物があるのがわかりました。スケート靴についているハティからのメッセージです。おまけにフィリパ・ピアスの書いたものがあとがきのあとについている。時間移動していることを認めているように読める。これはとちったな。この一文は消さず、さらしものとして残しておきましょう。 2013.1.28 |

『ザ・ダークホース』

|

『ザ・ダークホース』 マーカス・セジウィックMarcus Sedgwick著 2003年 原題:The Dark Horse 翻訳:唐沢則幸 理論社 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 先史時代の北欧が舞台の物語。漁民の一族が狼に育てられていた女の子を引き取ることによって引き起こされる悲惨な事件。 場所も時代も明記されていませんので、人名や風俗からスカンジナビアの漁村で紀元前だと推測できるだけです。国家が成立する前。部族単位の小さな村が点在する原始的な社会です。 読み始めてすぐ、引き込まれました。何がそんなに魅力的だったのだろう。もともと古代や先史時代のドラマは好きです。というよりこの時代を描いた物語には傑作秀作が多い。スー・ハリソンの「アリューシャン黙示録」シリーズがある。ローズマリ・サトクリフの古代ブリテン島の連作がある。ジーン・アウルの「エイラ 地上の旅人」シリーズがある。 世の中には自分を中心とした半径30メートルの世界のみを書き、それが創作だと思い込んでいる輩がいる。怠慢で想像力が欠落してるにすぎない。何千年も時代が離れた世界を描くことはSFやファンタジーに近い。判明していることは一部しかなく、残りの情報は作家が補うしかない。大変な作業だが、それが創作というものだし、それが楽しいと思わなければ作家になる資格はない。 大満足の作品だが、惜しむらくはクライマックス、戦闘描写に力がない。あまり得意としてないんでしょう。それを除けば最後まで予断を許さない独創的なストーリーが魅力です。マーカス・セジウィックの他の作品も捜して読んでみたい。 ところで翻訳者(唐沢則幸)はあとがきで舞台を紀元後5世紀頃のブリテン島と推測している。ケルト民族の話だと書いています。明白な誤りです。人名にはケルト由来の名前はない。主人公の名前、シグルドはゲルマン神話の英雄からとられている。その母親、フレイヤは北欧・ゲルマン神話。 自分でわからなければ著者に確認すればいいのに。というよりこの程度の認識で翻訳者として通用するのか、という疑問を感じる。 船越聡 2012.5.8 |

『天游 蘭学の架け橋となった男』

|

『天游 蘭学の架け橋となった男』 中川なをみ著 2011年 くもん出版 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 中天游(なか・てんゆう)という、江戸時代後期に生きたブッとびな医者(兼、科学者)の人生。世間の常識どこ吹く風で。自らの関心と気持ちのみに忠実に、自然科学に一生を捧げた男の生き様。己の行く道を信じられるってのは素敵だ。 図書館でふと手にし、ぱらぱらっと読んだだけでぐいぐい引き込まれた。こういう本は例外なく面白い。 欠点はある。語り手が陥りがちな欠陥だが、主要登場人物がみな、並外れて有能かつ人格者。たいていの本ならこれだけで失格だが、この本に限っては欠陥に見えない。ファンタジー空間としての江戸後期には、こんなすごい人たちがいてもおかしくないんじゃないかという気にさせてしまう。 なにより、一途に突き進めるという生き方に憧れを感じる。迷いばかりの自分の人生。自分が何をしたいのかさえわからない人が圧倒的に多い。一点に思い定めたうえで成果をあげた人生は、僕の目にはまぶしく映る。 船越聡 2012.4.12

|

ソーニャ・ハートネット『銀のロバ』

|

『銀のロバ』 ソーニャ・ハートネットSonya Hartnett著 2004年 原題:The Silver Donkey 翻訳:野沢佳織 主婦の友社 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 「あるひんやりした春の朝、海に近い森の中で、ふたりの少女がたおれている男をみつけた。体を丸めるようにして、木かげのくぼ地に横たわっている。死人!と思った少女たちは、走って逃げ出した。うれしそうに悲鳴をあげ、手をしっかりつないでかけながら、恐ろしいことや秘密にしていたことを大声で言いあった。」 この出だし部分で引き込まれました。純粋なるエゴイストである子供たちの本性が生き生きと描きだされて魅力的です。実は死んでなんかいない脱走兵を、故郷の英国へ逃がそうとする子供たちの物語です。一見シンプルなストーリーに見えながら、奥深いものがあります。 子供たちの描写が素晴らしくて魅力的なのですが、物語的には物足りない部分もあります。悪人が出てこない。計画遂行になんの支障もなく、すんなり成功してしまう。作者はサスペンスにウェストを置いてないんでしょうけど、あるはずのものがなかったという、読み手にとっての期待外れはあります。 フランス北西部の町が舞台ですが、うかつにも第二次世界大戦のつもりで読んでしまいました。あとがきに第一次世界大戦とある。そういや、なんとなく戦闘スタイルが古めかしかったような・・。 タイトルの「銀のロバ」が何かということまではふれません。そういうのは読めばわかることです。作品の重要なキーとなるものです。 船越聡 2010.7.17 |

梨屋アリエ『ピアニッシシモ』

|

『ピアニッシシモ』 梨屋アリエ著 2003年 講談社 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉> 名前も知らない作者の本を手に取り、ためしに1頁目だけ読んだ。尋常でない気配が立ち上ってくる。即、借り出した。 エッジが鋭く立った文章で、感覚はビター。作者は凡庸を毛嫌いするのか、小さなエピソードを含めて月並みな展開を許さず、脇の人物にも類型タイプを一人も出さない。 容赦のない言葉の応酬に加え、先の読めない展開に殺気立つ。親子、友人どうし、学校の先生と生徒。会話に最後通牒に等しい言葉がぽんぽん出る。それでいながら決裂に至らない。 友人の家出を別にして、主人公自身には格別事件が起こらない(表面的には)。そのわりに最後まで緊迫感を切らさない。 中三、15歳の女の子の物語。悩めるコドモの物語だが、彼女に助言を与え、サポートする人物は現われない(それっぽいのは一人だけ出てくるが・・)。とことんパターンを外そうとしているかのようだ。 主人公の隣家のピアノの引っ越し。ピアノを追って辿り着いた家で、ピアニスト志望の同学年の女の子と知りあう。ストーリーについてそれ以上書いても蛇足になるばかりなので、書かない。ストーリーはさほど重要ではない。エピソードやセリフの力を見るべき。 まだ粗削りだが、面白い個性が出てきた。別の本も当然読みます。 ちなみにPianississimoは作者の造語ではなく、れっきとした音楽用語でした。が、どうやら読みはピアニッシッシモのほうが正しそうだ。 船越聡 2010.5.11 |

ケン・グリムウッド『リプレイ』

|

『リプレイ』 ケン・グリムウッドKen Grimwood著 1986年 原題:Replay 翻訳:杉山高之 新潮文庫 〈長岡京市立図書館の成人図書の閉架から〉 フィリップ・マーゴリンの『暗闇の囚人』と同様、これもずいぶん前に読んだ本です。再読して、時間テーマSFの最高峰だろうと思った。「人生をやり直せたら、どうする」という永遠のテーマで、秀逸なストーリーテリングにより描き出された傑作です。 主人公はある時点で死に、若いころに戻ってしまう。それを何度もくり返す。他のリプレイヤーとも出会い、苦悶する。彼らは何をすべきなのか。どう生きるべきなのか。何をやっても結局はリセットされてしまう。 >僕自身は「人生をやり直せたら」なんて、考えたことありません。それなりに一所懸命生きてきた結果が現在なので、たとえ将来起こることが見通せたとしても、今よりよくなると思えないんです。 リプレイヤーたちも、やり直してちっとも幸福になりません。何度もリセットされてやり直しされられるのは苦痛に決まってます。有限の時間枠で、未来を読めない中で生きることの中にこそ、人生がある。これを読んで、これまで以上に、今生きている時間を大事にしたいと思うようになりました。 船越聡 2010.3.3 |

フィリップ・マーゴリン『暗闇の囚人』

|

『暗闇の囚人』 フィリップ・マーゴリンPhillip Margolin著 1995年 原題:After Dark 翻訳:田口俊樹 早川書房 〈長岡京市立図書館の成人図書の閉架から〉 ずいぶん昔に読んで、すっごく面白かったということはわかってるのに、記憶がなかった。再読しました。 やはり格段の出来栄えの、しかもインパクトあるミステリーでした。しかし最後まで読んでも記憶は戻りませんでした。それが信じられない。強烈なキャラクターもたくさん出てくるし、強く印象に残るシーンもいくつかある。面白くても忘れてしまうなら、本を読むのが空しくなる。 話は法廷ミステリー。美人女性検事が夫殺しの疑いで起訴されてしまう。勝訴率がほぼ100%の敏腕弁護士が登場し、検事側と闘っていく。 この対決じたいが面白いが、対決ドラマを薄皮一枚めくったところに、巧妙に隠された別のドラマが立ち上がってくるところでは肌が粟立つ。 ラスト近くで大きなどんでん返しが待ちかまえている、ぐらいは書いていいでしょう。同じ伏線が二度くり返されたので、「もしかして?」とは思ったのですが。 犯行の仕掛けの中でほとんど破綻がなく、リアルに読む者をぐいぐい引っ張っていく腕力はすごいものです。なぜ忘れたのかは不明ですが、それ以上に不思議だったのは、こんなに面白かったのにフィリップ・マーゴリンの著作をこれ一作きりしか読んでいなかったことです。 釣りあわないカップルの愛が描かれています。今回、この部分にシンクロしている自分がいます。心理的に、微妙に影響を受けてしまいました。そういう意味でも忘れがたい作品です(今度こそは!)。 船越聡 2010.2.14 |

イド・アリグザンダー『ウェストマーク戦記』のシリーズ

|

『ウェストマーク戦記』のシリーズ ロイド・アリグザンダーLloyd Alexander著 1981 - 1984年 原題:The Westmark Trilogy 翻訳:宮下嶺夫 評論社 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 ロイド・アリグザンダーで最初に読んだのは自伝的小説の『怪物ガーゴンと、ぼく』です。ディズニーアニメの『コルドロン』の原作者としてしか認識してませんでしたし、『コルドロン』は観ていません。 次に読んだのがこの『ウェストマーク戦記』シリーズの3巻。面白さとその奥行きの深さにひきこまれ、はまりこんでしまいました。 王政がゆらぎつつある18世紀のヨーロッパ。架空の王国を舞台にした冒険小説です。主人公は孤児で貧しい印刷工の少年。そして不思議な泥棒少女。この二人が激動の時代に歴史の歯車をまわしていくストーリーです。 実を言うと、1巻目を読んだ時点ではさほど高い評価をしませんでした。早い展開と筆力でぐいぐい読ませるものの、独自性が乏しくてありきたりな話に思えたのです。 2巻目から作品世界が拡がった。登場人物が増え、舞台が地理的に拡大した。世界の深みがぐっと増した。 描かれていない部分もあるんですが、巧みな省略でその部分が垣間見え、きちんとつながって見えるのですからたいしたものです。普通なら描くよな、という部分でもズパッと省いて読者の想像にゆだねてるのです。描かないことによって作品世界の奥行きが増してくるように感じられるから面白い。 この物語を子供時代に読んでたら、強烈なインパクトを残しただろう。リアリティある戦闘シーンも記憶に焼きつく。革命軍内部の意見の食い違いによる、危険で鋭い対立は、日本の過激派の内ゲバよりずっと現実的で生々しい。 現実の政治のデリケートな問題や、かけひきや政治的バランス、戦略的な考え方など、児童文学を超えるディープな内容になってるんです。それでいながらハイテンションな冒険活劇としてエンタテインメントしてる。革命軍を維持するためには食糧の調達が必要でしょう。農家から徴用するんです。圧制を打倒するための正義の側が抱えるいくつかの矛盾点をエピソードに織り込む。ここまで踏み込んだ児童文学は読んだことがない。 登場人物はどれもいいが、気のいい詐欺師のラス・ボンバス伯爵の存在がシリーズを楽しく彩っていたことだけを記す。 この作家を知らなかったのは悔しい。亡くなったのは2007年だということです。亡くなったことすら知らなかった。『プリデイン物語』シリーズを含め、借りだせるものはすべて読みます。 映画化はありません。『コルドロン』がアニメになってるだけで、ロイド・アリグザンダーの作品はほかに映像化されていません。実にもったいないことです。 第1巻『王国の独裁者 Westmark』 1981年 第2巻『ケストレルの戦争 The Kestrel』 1982年 第3巻『マリアンシュタットの嵐 The Beggar Queen』 1984年 船越聡 2009.10.19 |

|

<コ ラ ム 履 歴> オーエン・コルファー『アルテミス・ファウル オパールの策略』 シルヴィア・ウォー『ブロックルハースト・グローブの謎の屋敷』 ジャネット&アラン・アルバーグ『だれも欲しがらなかったテディベア』 |